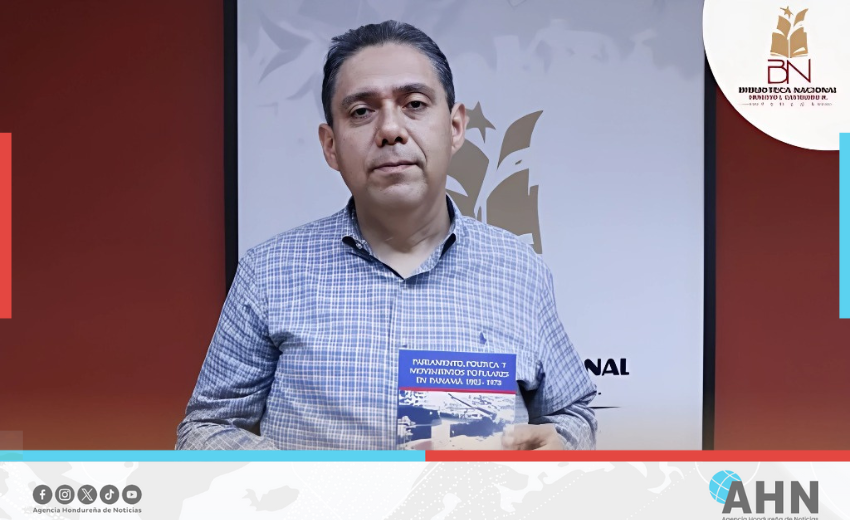

Juristas panameños expresan apoyo al proceso electoral hondureño

Elaborado por: Jorge Luis Oviedo

Introducción

Tegucigalpa, 12 sep (AHN) A lo largo de la historia moderna, las grandes potencias han recurrido a diferentes mecanismos de expansión para consolidar su hegemonía mundial. El Imperio Británico, desde el siglo XVII hasta su declive en el siglo XX, se erigió como la mayor potencia colonial de su tiempo, sustentando su dominio en el control marítimo, el comercio internacional y la colonización directa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el heredero estructural de esa hegemonía fue Estados Unidos, que retomó y transformó las estrategias imperiales con nuevas herramientas ideológicas, económicas y militares.

Aunque los contextos históricos difieren —la era de los imperios coloniales versus la era del capitalismo financiero globalizado—, existen claras continuidades entre ambas potencias. Este ensayo analiza comparativamente la expansión británica y la estadounidense, examinando sus métodos de dominación, sus legitimaciones ideológicas, sus prácticas migratorias y los procesos de declive, para finalmente plantear una reflexión crítica sobre las formas actuales del imperialismo.

Desarrollo

1. Orígenes y fundamentos ideológicos de la expansión

El Imperio Británico consolidó su poder a partir de la supremacía naval y comercial, orientando su política exterior bajo principios mercantilistas y coloniales. El discurso legitimador apelaba a la misión civilizadora y a la evangelización cristiana, reforzando un orden jerárquico basado en la supuesta superioridad racial europea.

En cambio, Estados Unidos configuró su identidad expansionista en el siglo XIX a través de doctrinas como el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe, que justificaban tanto la anexión de territorios como la exclusión de potencias europeas en el continente americano. Tras 1945, el discurso evolucionó hacia la promoción de la “democracia liberal” y el “libre mercado” como valores universales, constituyendo una ideología de legitimación del intervencionismo global.

2. Métodos de dominación: del colonialismo directo al neocolonialismo financiero

La dominación británica se basó en la colonización directa: India, Egipto, Sudáfrica o Nigeria fueron gobernados bajo estructuras administrativas imperiales. La East India Company y otras corporaciones semiestatales representaron un híbrido entre interés privado y control gubernamental, consolidando monopolios comerciales. El uso de la fuerza militar era sistemático, como muestran las Guerras del Opio contra China, destinadas a abrir mercados a la fuerza.

Estados Unidos, en contraste, adoptó un modelo menos colonial en lo formal, pero más penetrante en lo estructural. Si bien practicó la expansión territorial durante el siglo XIX (anexiones a costa de México, desplazamiento indígena, compra de territorios), en el siglo XX desplegó un modelo de dominación apoyado en:

El dólar como moneda internacional de reserva, otorgándole el denominado privilegio exorbitante.

El poder de instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC), que promueven grandes proyectos de inversión con préstamos baratos en dólares, primero; e imponen programas de ajuste estructural, décadas más tarde (neoliberalismo) ya no solo por los bancos multilaterales, sino a través de fondos privados de inversión, con intereses más elevados.

La expansión corporativa de sus multinacionales y bancos, que configuran un neocolonialismo económico.

Una vasta red de bases militares y el fortalecimiento de la industria bélica como brazo coercitivo del orden global.

Prácticas de injerencismo político, que incluyen golpes de Estado, sanciones económicas, intervenciones armadas y campañas mediáticas.

De este modo, mientras el Imperio Británico dominaba territorios, Estados Unidos domina estructuras: finanzas, mercados, recursos estratégicos y sistemas políticos, ejerciendo un control menos visible pero más globalizado y, generalmente, eficaz.

3. Control ideológico y cultural

El poder británico expandió su lengua y modelo educativo en las colonias, al tiempo que exportaba el parlamentarismo hacia dominios de colonización blanca como Australia o Canadá. La producción cultural imperial estaba impregnada de un orientalismo que legitimaba la superioridad occidental sobre los pueblos colonizados.

Estados Unidos, por su parte, logró un dominio cultural sin precedentes mediante la industria del entretenimiento, la publicidad y la tecnología. El cine de Hollywood, la música popular, las plataformas digitales y el consumo masivo construyeron una hegemonía cultural que supera en alcance a la británica. El inglés, heredero de la expansión británica, se consolidó con EE. UU. como lengua franca global, mientras que el liberalismo económico y político se presentó como horizonte civilizatorio inevitable.

4. Migración, exclusión y contradicciones internas

El Imperio Británico promovió migraciones masivas de colonos europeos hacia territorios conquistados, además de explotar mano de obra forzada africana y trabajadores contratados asiáticos. Estos movimientos configuraron sociedades coloniales jerárquicas y profundamente desiguales.

En Estados Unidos, la inmigración fue un motor de crecimiento, pero con fuertes tensiones raciales y étnicas. En el presente, el país combina una dependencia estructural de mano de obra barata indocumentada con políticas de exclusión y deportación masiva. Los muros fronterizos, la criminalización de migrantes y el racismo institucional revelan las contradicciones entre el mito del “país de inmigrantes” y la práctica del nacionalismo excluyente.

5. Procesos de declive

El Imperio Británico entró en crisis tras las guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial, en particular, aceleró la descolonización de Asia y África y dejó a Gran Bretaña subordinada al nuevo orden liderado por Washington.

Estados Unidos alcanzó su auge hegemónico tras 1945 y consolidó un dominio casi unipolar después de la Guerra Fría. Sin embargo, en la actualidad enfrenta un declive relativo: el ascenso de China y de los BRICS, el desgaste de sus intervenciones militares, las crisis financieras recurrentes, la polarización interna y el cuestionamiento de su legitimidad global. A diferencia del Reino Unido, que perdió colonias, EE. UU. conserva ventajas estructurales como el control del dólar, supremacía militar y la capacidad de influencia tecnológica. Su declive, por tanto, se perfila más lento y conflictivo.

Conclusión

El análisis comparativo permite concluir que Estados Unidos constituye, en gran medida, el heredero funcional del Imperio Británico, aunque con mecanismos adaptados a un mundo en el que la colonización directa se volvió políticamente inviable. Las continuidades son evidentes: superioridad militar, control de rutas económicas, legitimación ideológica de la expansión y supremacía cultural. Las diferencias radican en que mientras Gran Bretaña ejerció un colonialismo territorial y explícito, Estados Unidos perfeccionó un neocolonialismo financiero, militar y cultural mucho más sutil, pero igualmente invasivo.

El declive británico fue consecuencia de dos guerras devastadoras y del auge de los movimientos anticoloniales; el estadounidense enfrenta un desgaste distinto: el cuestionamiento a su hegemonía financiera y militar en un mundo multipolar emergente. Sin embargo, la estructura de poder que construyó tras 1945 —basada en el dólar, las instituciones internacionales y la industria cultural— le asegura una capacidad de influencia aún considerable.

Así, si el Imperio Británico fue el arquetipo del colonialismo moderno, Estados Unidos representa la versión poscolonial y financiera de un imperialismo que, lejos de extinguirse, se ha reinventado; aunque actualmente parece haberse dormido en sus laurel globalistas del “libre mercado; mientras incrementa su impulso el mundo multipolar liderado por China y los BRICS.

Comprender estas continuidades y rupturas es fundamental para analizar las dinámicas actuales de dominación global y para pensar alternativas de multipolaridad mundial que no sigan reproduciendo, con nuevos ropajes, las lógicas del poder imperial.

La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.

PUEDES LEER: Nicolás Maduro y la resistencia armada